Hoyerswerda, Rostock – Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Düsseldorf, Kassel, Halle, Hanau.

Moment. Düsseldorf?

Stellen wir uns vor, wir lebten in einer Stadt, in der ein schwerer rechtsradikaler Bombenanschlag auf zwölf Menschen verübt wurde – einige davon jüdischen Glaubens – und kaum jemand erinnert sich daran. Das ist doch nicht möglich. Oder doch?

Von Juliane Hendes.

– 18. Juni 2023

Juliane Hendes ist Autorin und Dramaturgin und schreibt für Theater, Film und Hörspiel. In Rostock geboren und aufgewachsen, studierte sie in Leipzig Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater und arbeitete anschließend am Düsseldorfer Schauspielhaus als Regieassistentin. Seit 2016 ist sie freie Autorin und Dramaturgin und arbeitete unter anderem an den Sophiensälen Berlin, dem Nationaltheater Mannheim, den Münchner Kammerspielen und dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Als Autorin ist sie der freien Gruppe Pièrre.Vers assoziiert. Sie schrieb den Stücktext zu »Dunkeldorf« und frühere Produktionen des Theaterkollektivs. 2021 wurde sie mit dem Förderpreis der Stadt Düsseldorf für Darstellende Kunst ausgezeichnet.

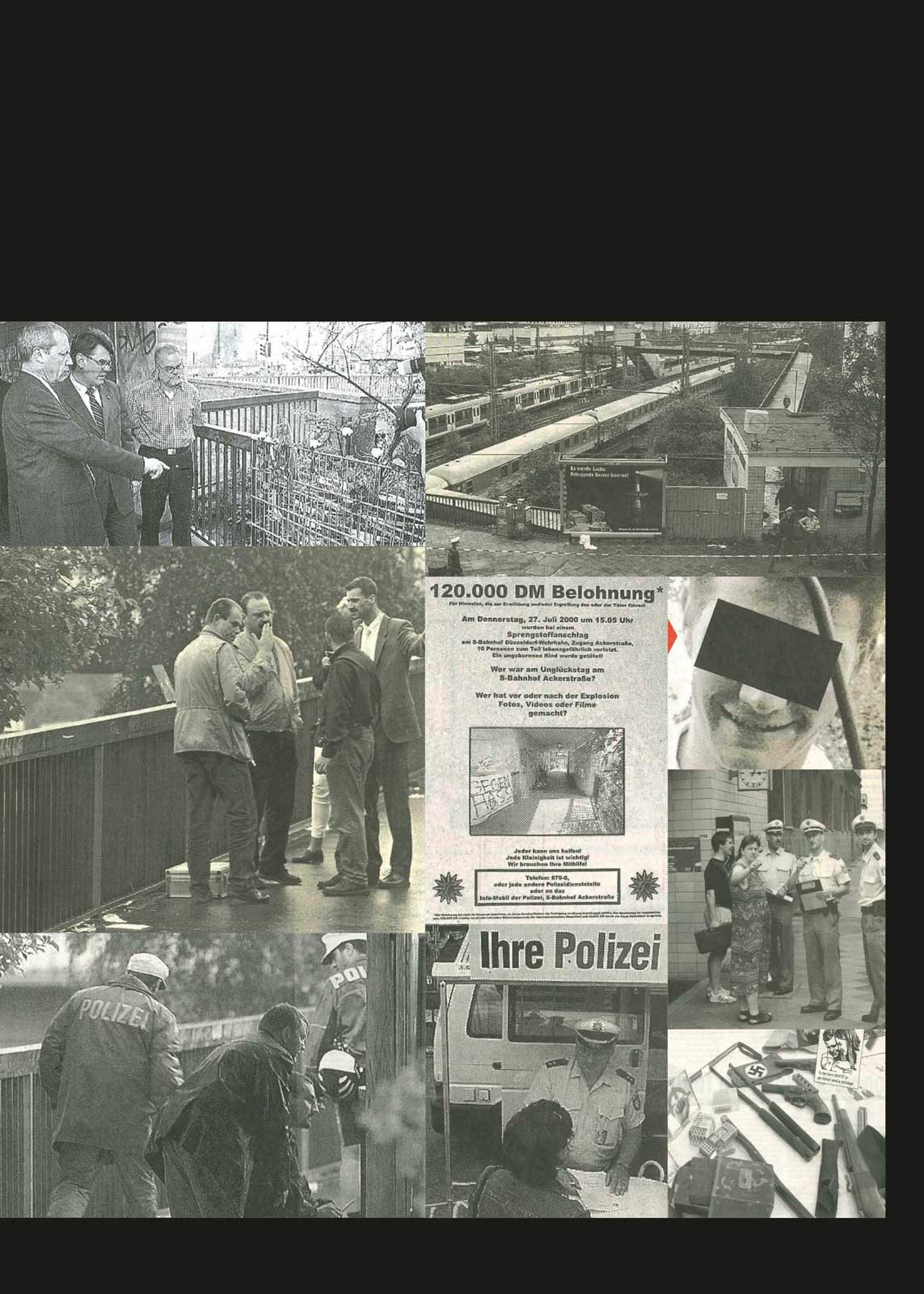

»Dunkeldorf« wird beim asphalt 2023 uraufgeführt und in sieben Vorstellungen gezeigt, beim Düsseldorf Festival im September erfolgt die Wiederaufnahme. Wir danken dem antirassistischen Bildungsforum für die Nutzung seines Archivs, aus dem die abgebildeten Zeitungsausschnitte stammen.

Keine Namen, keine Erinnerung.

Am 27. Juli 2000 explodierte am S-Bahnhof Wehrhahn in Düsseldorf eine mit TNT gefüllte Bombe und verletzte zehn Menschen. Eine im fünften Monat schwangere Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Die Ermittlungen der lokalen Polizei blieben lange ohne Ergebnis, und obwohl es schnell erste Hinweise auf einen im Viertel bekannten Neonazi gab und obwohl durch die Betroffenengruppe – bestehend aus Aussiedler:innen und sogenannten Kontigentflüchtlingen – ein rassistisches und antisemitisches Motiv nah lag, kam es erst nach achtzehn Jahren zu einem Gerichtsprozess gegen Ralf S., an dessen Ende sein Freispruch stand. Die Anschläge von Hanau, Solingen und Mölln sind zumindest zum Teil im Kollektivgedächtnis verankert. Vor allem zu den Jahrestagen wird umfangreich und bundesweit berichtet. Das gilt für den Anschlag von Düsseldorf nicht. Warum nicht? Weil niemand gestorben ist? Weil es zwar einen Angeklagten gab, aber nie jemand schuldig gesprochen wurde? Oder gibt es noch einen anderen Grund, warum der Vorfall nicht nur nicht ins bundesdeutsche Gedächtnis übergegangen ist, sondern nicht einmal wirklich ins Stadtgedächtnis?

Gesellschaftlicher Echoraum – Deutungshoheit.

Die Situation im Sommer 2000 kurz nach dem Anschlag war zunächst unübersichtlich. Die Stadt Düsseldorf sah sich vor eine große Herausforderung gestellt und die polizeilichen Ermittlungen waren nur ein Teil davon. Wie geht eine Stadt mit einem solch gewalttätigen Ereignis um? Rund um diese Frage entspann sich eine Debatte. Meinungen, Einordnungen, einander widersprechende Perspektiven auf solche Vorfälle begleiten immer den Kampf um die Deutungshoheit überGeschehenes. Es ist der Kampf darum, wie die Situation in Zukunft gewertet werden wird. Maßgeblich beeinflusst durch lokale und überregionale Journalist:innen, Politiker:innen, Behördenjeder Art und gesellschaftliche Akteur:innen – jeweils mit eigener Agenda. Öffentliche Verlautbarungen kreieren die Stimmung, in der die ermittelnden Behörden ihrer Aufgabe nachgehen. Sie beeinflussen die Meinungsbildung in unserer Gesellschaft, die sich wiederum auf gesellschaftliche Prozesse zum einen, und zum anderen auf zukünftig gewaltbereite Menschen auswirken kann. Und sie sind auch der Echoraum, in dem bestimmt wird, an was sich wie erinnert wird und an was eben nicht.

Die Öffentlichkeit spielt immer mit. – Das sind Sie und ich.

Ein Beispiel: In den 1990er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurden – vor dem Hintergrund des Jugoslawienkrieges und der dadurch ausgelösten Zuwanderung – in Deutschland durch demokratische Vertreter:innen (allen voran CDU/CSU und SPD) rechte Narrative aufgegriffen und Stimmung gemacht gegen Asylsuchende. »Schon wenige Wochen nach dem Pogrom in Hoyerswerda hatte der damalige CDU-Generalsekretär Volker Rühe in einem Brief alle Kreisverbände dazu aufgefordert, ›in den Gemeinde- und Stadträten, den Kreistagen und in den Länderparlamenten die Asylpolitik zum Thema zu machen‹. (…) Es folgten die bekannten Titelbilder von Spiegel, Bild und anderen Zeitungen mit Überschriften wie ›Das Boot ist voll‹, ›Ansturm der Armen‹ und so weiter«, schreibt Esther Dischereit für die Bundeszentrale für politische Bildung. Es ging vor allem um den Artikel 16a des Grundgesetzes: »Das Asylrecht hat in Deutschland als Grundrecht Verfassungsrang.« Die Debatte um den Artikel verschärfte die Stimmungslage im Land und führte u. a. zu dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 1992, in dessen Nachgang dann das Asylrecht soweit verschärft wurde, dass man es gewissermaßen als abgeschafft begreifen konnte. Wohingegen die Täter:innen entweder ganz und gar straflos davon gekommen sind oder mit nur marginalen Strafen. »Das NSU-Kerntrio und seine Unterstützer:innen bezogen ihr Selbstbewusstsein aus diesem Erfahrungswissen der Straflosigkeit auch für schwerste Verbrechen. Und die in dieser Generation sozialisierten rechten Attentäter von heute – wie beispielsweise Frank Steffen, der im Oktober 2015 mit dem Attentat auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ein politisches Zeichen gegen deren Flüchtlingspolitik setzen wollte, oder Stephan Ernst, der mutmaßliche Mörderdes Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke – knüpfen ideologisch und bei der Wahl ihrer Aktionsformen unmittelbar an ihre Erfahrungen in den 1990er-Jahren an«, so Dischereit weiter. Die Stimmung beeinflusst nicht nur potentielle Täter:innen. Mitat Özdemir, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Keupstraße, berichtete im Nachgang des vom NSU verübten Anschlags in Köln 2004: »Da sind Polizisten gekommen, begleitet von Journalisten, und haben nach den Tätern gefragt. Als wir antworteten: Neonazis, fragten sie weiter. Und wer könnte das sonst gewesen sein? Irgendwann sagten wir nur noch, was sie hören wollten.« Die einen haben danach darüberberichtet, die anderen sollten ermitteln. Es ist wie ein Perpetuum mobile: Die Art und Weise, wie mit solchen Taten umgegangen wird, hat Auswirkungen darauf, welche Taten in Zukunft passieren und wie dann wiederum damit umgegangen wird.

Politisch motivierte Straftaten. – Es geht um Aufmerksamkeit.

Terroranschläge werden – egal von welcher »Seite« sie verübt werden – zu medialen Großereignissen. Das Interesse ist riesig, es muss und soll schnell berichtet werden und für die Vertreter:innen aller politischen Ausrichtungen geht es darum, die eigene Meinung gewinnbringend in der öffentlichen Wahrnehmung zu platzieren. Es gleicht einer Schlacht, in der verschiedene Kräfte versuchen, die Meinungshoheit zu gewinnen. Dabei werden gerne politisch motivierte Straftaten von rechts und links gegeneinander ausgespielt. In der Logik der Anschläge muss allerdings unterschieden werden. Die radikale Linke verübt Attentate »gegen Menschen, von denen sie annimmt, dass es sich um besonders verhasste Vertreter des herrschenden Regimes handelt. (…) Ganz anders die Motive bei der terroristischen Rechten. Die Erfahrung der letzten dreißig Jahre zeigt, dass rechtsradikaler Bombenterror ungezielt eingesetzt wird, beliebige Opfer treffen soll. Die Attentate sollen die Ohnmacht des Staates erweisen, sie sollen den Ruf nach starken Männern anschwellen lassen, die im Gegensatz zu den demokratischen Institutionen fähig sind, die Bürger zu schützen. (…) Gezielter Terror gegen herausragende Vertreter des bekämpften Regimes oder ungezielter Terror mit der Absicht, allgemein Angst und Schrecken im Land zu verbreiten? Die Antwort beim Düsseldorfer Attentat sollte nicht schwer fallen«, schrieb Christian Semler am 29. Juli 2000 – also zwei Tage nach dem Anschlag in Düsseldorf – in der taz. FürSicherheitsbehörden spielt die sogenannte Hufeisentheorie traditionell eine wichtige Rolle. In Wissenschaft und Öffentlichkeit ist sie allerdings umstritten. Die Statistik des Bundeskriminalamts aus dem Mai 2023 zeigt folgendes: 23.493 Mal kam es im vergangenen Jahr zu politisch rechts motivierten Straftaten, 6.976 Mal zu links motivierten Straftaten. Während aber vermeintlich Linksradikale wie kürzlich Lina E. gezielt bekannte Rechtsextreme und Kriminelle angreifen und der Eindruck entsteht, gegen diese Verbrechen würde der Rechtsstaat wahrscheinlich zu Recht mit besonderer Härte durchgreifen – vor allem mit dem Vorwurf auf Gründung einer kriminellen Vereinigung –, war der Anschlag von Düsseldorf, genauso wie der von Hanau oder Halle, gegen eine spezifische Opfergruppe gerichtet, die in der Gesellschaft eine gefährdete Stellung als Minderheit einnimmt und in rechten Abwertungsideologien entmenschlicht werden soll. Bei diesen Taten greifen anscheinend andere Ermittlungsmechanismen.

Einzeltäter sind nicht allein.

Wenn Ermittlungen zu dem Ergebnis führen, dass es sich um einen rechtsradikalen Anschlag gehandelt hat, wird oft von einem »Einzeltäter« gesprochen. »Die Bezeichnung ›Einzeltäter‹ steht in diesen Fällen lediglich für die konkrete Tatplanung. Sie verneint nicht, dass die einschlägige Gewalt- und Ideologiefixierung der Täter Ursachen hat, dass ihre Taten Folge von Kommunikation und Interaktion mit Gleichgesinnten sein können und dass die Akteure sich angesichts zunehmender Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft und des damit einhergehenden Diskurses motiviert fühlen«, schreibt Florian Hartleb, Politikwissenschaftler aus Passau mit Forschungsschwerpunkt Populismus, Rechtsextremismus und Linksextremismus. »Die meisten Rechtsextremen kommen gleichwohl aus einem extremistisch geprägten sozialen Umfeld. Sie sind Teil von rechten Kameradschaften, Hooligan-Milieus, rechten Parteien oder der Reichsbürgerbewegung«, konstatiert die Bundeszentrale für politische Bildung ergänzend. Von der Gründung einer kriminellen Vereinigung wird rund um diese Täter nicht gesprochen. In der öffentlichen Wahrnehmung spielte die durchaus sehr aktive rechte Szene Düsseldorfs in den 2000er-Jahren kaum eine Rolle. Und das, obwohl es zu diversen Vorfällen im Vorfeld des Anschlags kam.

Die KZ-Gedenkstätte Kemna in Wuppertal wurde am 9. Juli 2000 überfallen, am 14. Juni 2000 erschoss der Neonazi Michael Berger drei Polizist:innen in Dortmund und zwei Wochen vor dem Anschlag haben sieben sogenannte Skins der »Reichswehr«-Band einen Griechen und einen Afghanen auf Gleise geworfen. Trotzdem wurde die Szene klein geredet und ihre Aktionen bagatellisiert. Ein Jahr nach dem Anschlag »spekulierten die Ermittler, die Russenmafia könntedahinterstecken. Das sei ›eine Theorie, die man nicht einfach von der Hand weisen kann‹, so Johannes Mocken (2000 leitender Staatsanwalt; Anm. d. Verfasserin) im Juli 2001. Auch dem damaligen Oberbürgermeister Joachim Erwin (CDU) lag die Mafiatheorie ›gefühlsmäßig amnächsten‹«, schreibt Pascal Becker 2017 in der taz. Bis ins Jahr 2011 gingen viele davon aus, dass politisch rechts motivierte Anschläge mit einem Bekennerschreiben einhergehen müssen. Da dieses fehlte, könne es sich nicht um ein solches Verbrechen handeln. Erst die Enttarnung des Nationalsozialistischen Untergrunds zeigte deutlich, dass es auch ohne Bekennerschreiben und über mehr als ein Jahrzehnt lang möglich ist, unerkannt schwerste politische Straftaten zu begehen.

Eingeschränktes Sichtfeld.

Bis heute scheint es immer wieder zu Fehleinschätzungen der Behörden und Institutionen zu kommen, wenn es sich um rassistisch motivierte Taten handelt. »Die Schwierigkeit der eindeutigen Einordnung zeigte auch die Debatte um Tobias R., den Attentäter von Hanau. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sprach auf Grundlage erster Einschätzungen zunächst von einer offensichtlich ›schweren psychotischen Krankheit‹ – ein rechtsextremes Motiv war für das BKA laut ersten Medienberichten nicht erkennbar. Später folgte die Klarstellung: ›Das BKA bewertet die Tat als eindeutig rechtsextremistisch‹, teilte Münch mit«, schreibt Andreas Speit für die Bundeszentrale für politische Bildung. Durch die Bezeichnung »Einzeltäter« und der Unterstellung einer psychischen Krankheit werden gewalttätige Taten individualisiert und die gesellschaftliche Dimension ignoriert. Im Falle des Wehrhahn-Anschlags gab es nach ersten Ermittlungen zwar Hinweise auf die rechte Szene, genauer gesagt auf Ralf S., aber die Polizei konnte keine hinreichenden Beweise für seine Täterschaft ermitteln. Es gilt natürlich der Grundsatz im »Zweifel für den Angeklagten«. Und wenn es keine Beweise gibt, ist es folgerichtig, dass Ralf S. im Jahr 2000 nicht weiter juristisch verfolgt wurde. Aber Fragen drängen sich trotzdem auf: War es tatsächlich nicht möglich, ein:e Täter:in ausfindig zu machen? Wurden Fehler gemacht? Hat die Polizei wirklich alles in ihrer Macht Stehende getan? Die Zusammenfassung klingt jedenfalls so: Achtzehn Jahre nach der Tat wurde Ralf S. angeklagt, aber nach vierunddreißig Hauptverhandlungstagen wieder von allen Anklagepunkten freigesprochen. Er erhielt Anspruch auf Entschädigungszahlungen von Seiten des Gerichts für die entstandenen Umstände, die Betroffenen hingegen haben auch nach dreiundzwanzig Jahren keine Entschädigungszahlungen erhalten. Auch wenn es juristisch mit rechten Dingen zugegangen sein sollte – das Bedürfnis nach Gerechtigkeit kann dieser Status quo nicht erfüllen.

Aufstand der Anständigen und das Schweigen einer Stadt.

Nachdem es im Oktober 2000 in Düsseldorf erneut zu einem Anschlag kam, diesmal auf die Synagoge in der Zietenstraße, reagierte die Zivilgesellschaft massiv. Paul Spiegel, damals Präsident des Zentralrats der Juden, Gerhard Schröder und ein breites Bündnis in der Stadtgesellschaft mobilisierten die Menschen, die gemeinsam auf die Straße gingen und somit ein Zeichen gegen Rechts setzten. Der sogenannte »Aufstand der Anständigen« sollte klar machen, wo die Stadt sich positioniert. Und wo das Land. Schröder sagte, es sei »kein örtliches Ereignis, das geht die Bundesregierung an, weil es Deutschland angeht«. Also haben zwar die Behörden versagt, aber die Stadt und ihre Menschen haben eigentlich alles richtig gemacht? Nachdem alle Anständigen aufgestanden waren, haben sie sich wieder ihrem Alltag zugewendet. In dem Jahr nach der Tat hat die Stadt nicht geschwiegen. Aber je mehr Zeit verging, desto schweigsamer wurde sie. Bis der Anschlag in der Stadtgeschichte keine Rolle mehr spielte.

#Saytheirnames – Warum ist es so ruhig?

Das Vergessen der Stadt ist die eine Seite. Das Schweigen der Betroffenen die andere. Eine empirische Untersuchung des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zeigt »dass Betroffene und Opfer von Anschlägen in der öffentlichen Debatte kaum zu Wort kommen. Dieses Muster zeigte sich sowohl nach islamistischen Anschlägen als auch nach rechtsextremistischen Anschlägen: In beiden Fällen stammten weniger als fünf Prozent der Aussagen von Opfern oder Betroffenen«. Die Initiative #saytheirnames kritisiert diesen Umstand. Der Hashtag wurde hierzulande vor allem von den Hinterbliebenen des Anschlags von Hanau etabliert, um dadurch – allerdings auch erst ein Jahr nach dem Anschlag – die Perspektive der Opfer in den Fokus zu rücken. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass nicht nur der Anschlag von 2020 noch sehr präsent ist, sondern auch die Namen der Opfer ins Kollektivgedächtnis eingegangen sind. Funktioniert Erinnerung und Aufmerksamkeit also nur, wenn sich Betroffene und ihre Angehörigen angesichts kontinuierlicher Konfrontation mit ihrem Leid und der daraus resultierenden Retraumatisierung dafür engagieren und nicht nachlassen im Ermahnen, Erinnern und Fordern? Und in den Fällen, in denen sie nicht dafür bereit sind, unserer Gesellschaft diesen Dienst zu erweisen, geht die Erinnerung verloren? Unsere Gesellschaft hat keinen selbstauslösenden Mechanismus für solche Fälle. Wenn die Betroffenen nicht erinnern, wird nicht erinnert. In unserer Recherche zu »Dunkeldorf« haben wir – Regisseur Christof Seeger-Zurmühlen und Autorin Juliane Hendes – mit aller Sensibilität für die Umstände versucht, mit den Betroffenen des Wehrhahn-Anschlags ins Gespräch zu kommen, um ihre Wünsche und Anliegen zu berücksichtigen, ihre Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen und unsere uneingeschränkte Solidarität zu verdeutlichen. Unsere Kontaktaufnahmen wurden abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass die Betroffenen – nach all den Jahren – nicht mehr daran interessiert sind, ständig mit ihrem Schicksal konfrontiert zu werden. Wir respektieren diesen Wunsch, denn es ist nicht die Aufgabe der Betroffenen ihr Leid zur Schau zu stellen, um unsere Gesellschaft daran zu erinnern, auf welche Werte wir uns mal geeinigt haben. Nicht sie sollten uns daran erinnern müssen, dass es gilt, rechte Tendenzen schon beim Aufkeimen zu verurteilen, ausgewachsener rechter Ideologie nicht einen Zentimeter Raum zu geben und dass es nötig ist, bedingungslos solidarisch zu sein. Nicht sie sollten uns sagen, dass jede:r Einzelne seinen Beitrag leisten muss. Das sollten wir alle tun. Immer.

Wir sind die Stadt.

Um ein angemessenes öffentliches Erinnern anzuregen, müssen Taten wie diese vollumfänglich aufgearbeitet werden. Aber es reicht nicht, nur den Ursachen im unmittelbaren Umfeld der Tat nachzugehen, es sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, welchen bleibenden Einfluss die Gewalt und die daran anschließenden Debatten für das Selbstverständnis unserer Gesellschaft haben. Und welchen Beitrag die Zivilgesellschaft dabei leisten kann und muss. Für sie gilt es – genauso wie für öffentliche Institutionen und Behörden –, die Entwicklungen in unserer Demokratie zu verfolgen und durch öffentliche Stellungnahmen und zivilgesellschaftliches Engagement auf die Gesamtgemengelage einzuwirken. Das Engagement der Zivilgesellschaft ist die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Die Menschen vor Ort gestalten maßgeblich das Zusammenleben in diesem Land. Wir sind die Stadt.